運河公園は、小樽運河の北端、北運河沿いにある公園です。

てっきり運河を一部埋め立てた跡地だと思って訪ねてみたら、運河に接する船入澗(ふないりま)と言って、荷揚場と艀溜まりを兼ねた施設の跡地だそうです。

■現地の解説板より「運河公園」

運河公園は、小樽運河から旧日本郵船(株)小樽支店(国指定重要文化財)の間にあった専用船入澗と倉庫群の跡地につくられた公園であり、運河とその周辺の往時の面影を今に伝える記念公園です。

正面に威風堂々とそびえる旧日本郵船(株)小樽支店は、明治の終わりから昭和初期にかけて外国との貿易等により隆盛を極めた海運会社で、荷を満載した艀(はしけ)が小樽運河からこの船入澗に出入りし倉庫への荷役を行っていました。

当時、小樽港は、これらの海運事業により北海道開拓の拠点として重要な役割を果たしていました。

小樽市では、歴史的景観を次世代に引き継ぐため、当時、この敷地内にあった建築物や構造物の建設材料をできるだけ保存・再利用し、公園の整備を行いました。(平成10年10月竣工)

敷地中央にある噴水池(冬支度でカバー装着中)が、往時の1/4サイズで再現された船入澗で、その周りの石張りの広場部分が、だいたいの往時の規模の船入澗であるようです。だったら別に、池のサイズのことまでは解説板で触れずとも良いように思います。

■現地の解説板より「日本郵船船入澗跡」

船入澗(ふないりま)は、大型船が大型船が接岸できるふ頭が作られる以前、港湾荷役の中心だった艀(はしけ)による貨物の積み下ろし場でした。

日本郵船船入澗は、明治20年代に海岸の埋め立てと合わせてこの場所に整備されたもので、支店事務所と周囲の石造倉庫群が一体化した光景の中、貨物を満載した艀が活発に出入りする姿が見られました。

この公園内の池は、当時の船入澗を4分の1の面積で再現したものですが、実際の船入澗のあった位置には、四隅に青銅板を配置し、それらを黒御影石で結んでおります。

でも、この2つの解説板を読んだ時に少し不思議に思ったのは、「運河があれば艀溜まりなど必要なく、運河から直接に荷揚げをすれば良いのではないか」ということです。

であれば、船入澗が作られたのが明治20年代なら、運河が作られたのはもっと後で、時代が前後しているのだと考えました。

では、「小樽運河が作られたのはいつなのか知りたい」と思ったのですが、園内にはそのことを教えてくれるものが見当たりません。

第1期の小樽築港を指導した先人・廣井勇の胸像の解説板を読んでもわからない。

■現地の解説板より「廣井勇」

1862(文久2)年高知生まれ。

札幌農学校第2期生。アメリカ、ドイツで橋梁工学 ・土木工学を学び、帰国後、札幌農学校工学科教授。 のち北海道の港湾改良と築港工事に携わる。

彼の指導による小樽築港第一期工事は、日本の近代港湾建設技術を確立し、世界に高く評価された。

廣井勇の後、第2期工事で活躍した伊東長右衛門の胸像の解説板を読んでもわからない。

■現地の解説板より「伊藤長右衛門」

1875(明治8)年福井生まれ。東京帝国大学で、のち日本近代港湾建設の父といわれた廣井勇に師事。卒業後、廣井の跡を継いで第2代小樽築港事務所長に就任し、第二期工事に携わる。彼が考案した新しい技術は、その後の各地の築港工事の模範となった。

道向かいにある旧日本郵船の建物まで行ってみても、この日は工事中だったこともあり、まったく分かりません。

今どきなので、わからないことはスマホで検索すれば良いのですが、運河公園を名乗るなら、運河の基礎情報くらいは現地で知りたかったように思います。

仕方がないので家に帰ってから調べてみると、明治期の小樽港の沖に人工島を並べて造り、間を運河にする第1期の小樽築港が竣工したのは1923年(大正12年)のことでした。

それ以前の姿を知りたく、小樽市立図書館のHPに掲載されている1913年(大正2年)の『小樽市街之図』を見ると、まだ運河は計画中で人工島の予定地がうっすらと点線で描かれているだけですが、船入澗はしっかりと海に直面して開かれています。これで先程の疑問はやっと解決です。

|

| 1913年『小樽市街之図』(小樽市立図書館所蔵) |

そんなこんなで、再び現地へ。もともとの船入澗サイズ相当の石貼りの広場の北側に、保存・復元されたものと思われる石造建物が2つ並んでいます。

まず、上写真で右側、小さい方の建物に入ってみたら驚きました。

てっきり運河関係のパネル展示くらいがあるのだと思って入ったら、なんと、中は木製遊具が置かれた屋内遊び場だったのです。

艀・運河からイメージされたと思われる帆船型の遊具ですが、建物の天井が低いので、マストが梁を突き抜けています。これ、マストにしがみついて登ったら、梁の上まで行けるな。

遊具としては幼児~低学年向けくらいの内容で、冬場のことを思えばありがたい屋内遊び場です。

しかし、ここでまた新たな疑問が生じます。

「明治~大正の文化財的価値もある建物を、遊び場にして構わないの?」ということです。しかし、2棟の建物が外観は似ているのに天井高がずいぶん異なることからして、遊び場は模造建物、もう1棟が保存建物ではないかと考えました。

そこで、もう1棟の方へ行ってみます。

すると、こちらは椅子やテーブルが置かれた休憩室になっていますが、やっぱり天井高がまったく違って、こちらは間違いなく本物の倉庫だということが分かります。

探してみたら、この建物だけの解説板もありました。そこにはこの建物のことしか書かれていませんが、それだけに、やっぱり遊具があったのは模造建物だったことが推察されます。

■現地の解説板より「旧日本石油(株)倉庫」

小樽市指定歴史的建造物/建築年:大正9(1920)年/構造:木骨石造

小樽運河周辺には、明治から大正期にかけて、木骨石造の倉庫が軒を連ねていました。本倉庫は、その典型的な建物です。小屋組は、クイーンポストトラス(対束小屋組)と呼ばれる洋風の構造です。2本の束が陸梁の中央付近で左右対称に建てられています(小樽市)

でも、広いし、天井は高いし、床は平らだし、なによりも暑さ寒さを避けられるので、とんでもない利用をする人もいるようです。

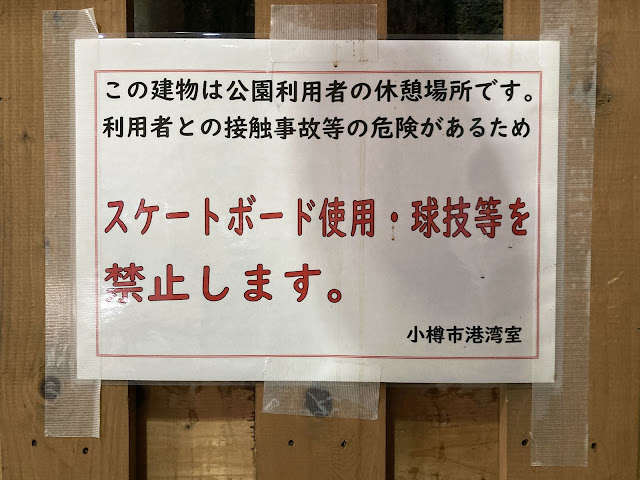

いや、「接触事故の危険」とか、そういう問題ではないだろうという気がする貼紙。

でも「隣の建物は屋内に複合遊具があるのだから、こちらは屋内で広場代わりに使っても構わないだろう」という思考の流れも理解できます。

色々ありすぎて記録に残しておくべきことばかりなのですが、そもそもの歴史を訪ねてみれば「船入澗公園」の方が正解なのでは、と思った運河公園でした。

0 件のコメント:

コメントを投稿